SERVICE

環境衛生コンサルティング部門

はじめに

弊社は、トヨタ自動車で有名な愛知県豊田市に位置する。その面積は、県内最大で、約3分の2が山間部で緑豊かな、企業のベッドタウンとして栄えている。弊社が設立してから、42年が経つが、ここ10年間、ハチ駆除の依頼件数と肩を並べて、依頼件数が増加している生物がいる。それが、アブラコウモリ、通称、イエコウモリである。

スズメバチ同様、昆虫を餌にするので、比較的、自然環境の方が生息域に適していると思われる。最近は、住宅地等で相談件数・対策依頼件数が急増している。いったいなぜ増えているのか、未だ特定には至っていないが、これまでに対応してきた物件の被害状況や対策事例をご報告する。

コウモリ対策の相談内容

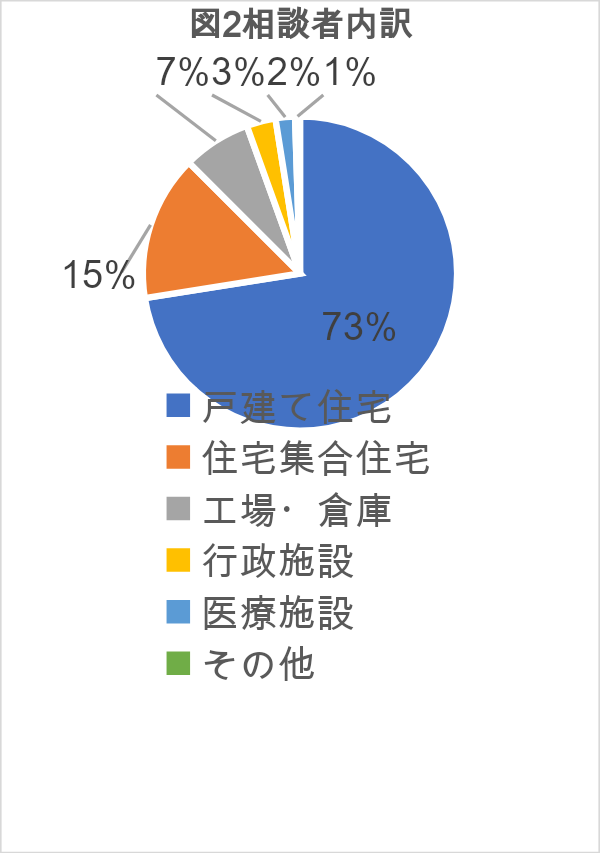

弊社に寄せられる相談では、戸建てに住む個人の方が73%と最も多い(図2参照)。

相談内容は、天井裏で騒音がする、室内にコウモリが出没する、換気口から悪臭がするので確認したらコウモリの巣になっていた、コウモリに寄生しているダニに刺咬されるというものである。

法人のお客様からは、自動車のシャフトを製造している工場の天井の隙間にコウモリが営巣して脱糞が落下し、製品の表面に付着して、金属が腐食したため、出荷できないといった相談やパチンコン店で夜の営業時間中にお客様の上を20匹近いコウモリが飛翔し、クレームになったという相談を受けている。

このように健康的被害から経済的被害まで多種多様な相談が寄せられているが、被害内容だけでなく、被害に遭っている建築物の構造も多種多様であり、対策にあたる我々は頭を悩ませている。

どのように家屋内に浸入したのか?

では、コウモリはどのように家屋内に侵入したのか。コウモリが活動を開始する5月から11月までの間に、依頼を受けて対策にあたった建築物の周辺環境・建築様式、外壁の構造・侵入口となった箇所した。

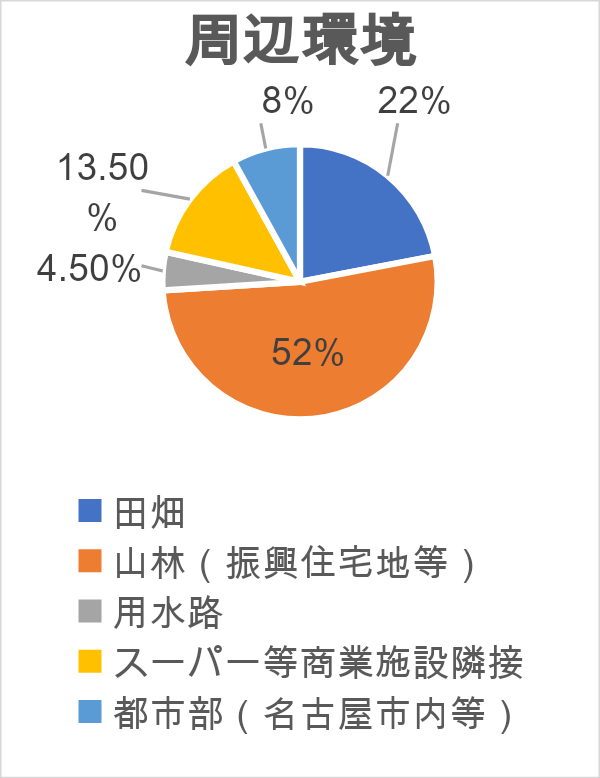

- 周辺環境(図3参照)

山林を切り開いて宅地化した環境が52%と最も多く、次に田畑が広がった平地が22%であった。スーパー等商業地隣接という分類は、調査中に気づいたが、隣が商業施設だと恐らく駐車場等にある照明に餌となる昆虫が集まるためか、周辺の建築物の被害が多い結果になった。

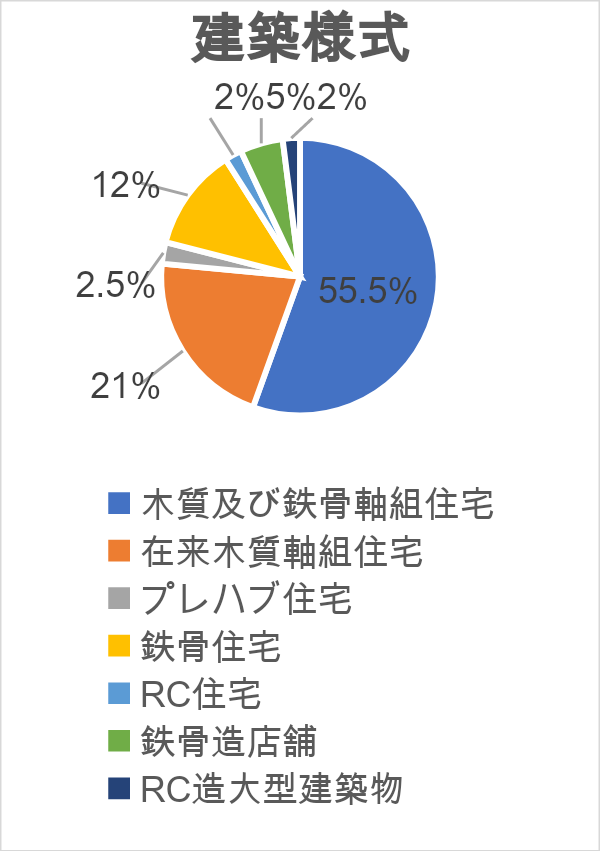

- 建築様式(図4参照)

軸組の一般的な住宅が55%と最も多く、RC造は侵入する隙間がそれ程ないためか低い結果となった。建築物の構造とそれに付随する設備との因果関係が見られる。

- 外壁の種類(図5参照)

凹凸があるブロック調のサイディング外壁が58%と多く、次にザラザラとした感触のリシンの吹付の外壁が25%と多い結果になった。恐らく外壁の構造が、コウモリの爪が掛かりやすいためと思われる。

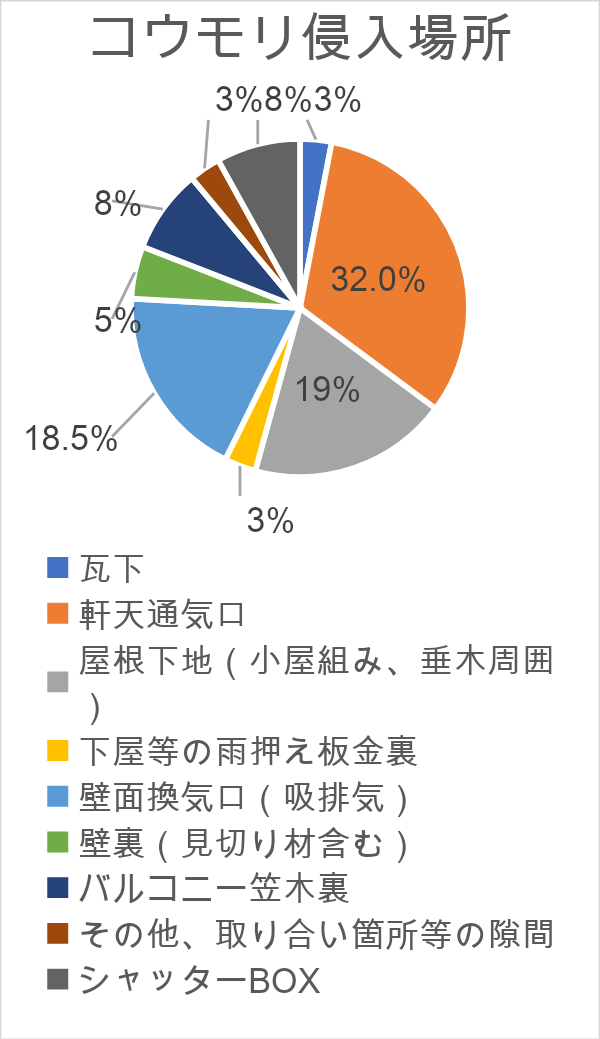

- 侵入口となった場所(図6参照)

住宅の庇下にある軒天通気口が32%と最も多く、次に壁面にある換気口(吸排気口)が18.5%と多い結果になた。この他にも、バルコニーの笠木裏の隙間やシャッターBOX、また建築部材と部材の取り合いに空いた隙間など、建築物に体が入り込む隙間があれば、どこにでも侵入する可能性があることが判明した。

調査結果から、「餌となる昆虫の発生量が多い環境を好む」「餌となる昆虫を捕食するために効率的な爪が掛かりやすい外壁がある建築物を選ぶ」「建築物に適度な隙間があると営巣し繁殖する」と推測した。勿論結論付けるには、データが不足しており、今後、因果を特定すべく調査を継続していきたい。

コウモリの防除対策

では、どうやってコウモリを防除しているのか、ご紹介したい。コウモリが既に建築物に営巣している場合には、専用の追い出し剤で追い出しを行ってから侵入口の封鎖工事を行う。化学的に追い出しを行う処置だけでは、前述した通りコウモリが飛来してくる環境は変わらないため、いたちごっこになる可能性があるので、建築物に2度と侵入しないように、封鎖工事を行う。

封鎖工事で一番難しいのは、建築物の外観を損なわないこと、建築物の各構造に適した資材を適材適所に設置することである。特に住宅の場合は、依頼者の思いが強いので設置した資材の配色や出来栄えに細心の注意を払う。また、依頼者は、二度と同じ被害に遭わないこと望んでいるので、耐久性のある資材の選定配慮している。

通気口は、風流や塵に配慮した構造が必要だ。設置した資材にホコリが付着し、通気の妨げになるからである。バルコニーの笠木下や下屋の雨押えの板金、瓦下、外壁下部の隙間は、漏水しないよう隙間が予め設けてあるので注意が必要である。もし、それを埋めてしまうと、大雨や台風時に雨漏りをする可能性につながる。このような箇所に設置する場合は、通気や水切りを考慮し、ブラック調の金属製メッシュ材を採用している。設置する際は、平板を仕入れ、せん断や金折も行っている。

最近、特に頭を悩ませているのが、シャッターBOXの対策だ。シャッターBOXに関しては、コウモリが侵入しない、かつシャッターの可動を妨げてはいけないためである。主に耐久性の高いガルバニウム鋼板を基材として対策をしている。

しかし、侵入口の封鎖工事では足場が必要とされる場合もあり、コスト高となるため、中々予防処置として、行われるお客様は少ないのが現状である。

コウモリは体が小さいため、建築物のほんの僅かな隙間に侵入してくるので、対策はとても大変である。営巣箇所が分かりにくく、多くの方は、繁殖して騒音や建築物周囲に落下する黒色の糞ではじめて被害に気づく。

被害に遭われた方の経済的損失や心情を思うと、今後はコウモリ被害を未然に防げるように、そのリスクを啓発し、努めていきたい。

コウモリの生態

|

対象生物 |

|

|

|---|---|---|

| 分類学 | 分類上の位置 | 翼手目 ヒナコウモリ科 イエコウモリ属 |

| 学名 | Pipistrellus abramus(TEMMINCK) | |

| 和名 | イエコウモリ | |

| 英名 | Japanese house bat | |

| 別名 | アブラコウモリ | |

| 形態 | 翼は4つの飛膜からなる。前膜は翼の反りの前縁となり、体側膜は揚力を生じて体を空中に支え、手膜は推進力を生み、尾膜は方向舵やブレーキとして働く。飛膜の支柱となっている前肢の主な骨は、上腕骨、前腕部の橇骨と退化萎縮した尺骨、手根骨、手のひらの部分に当たる中手骨及び指骨である。翼構成骨は人間の骨格と基本的には同じであるが、コウモリでは中手骨と指骨が著しく伸長している点に特徴がある。 イエコウモリの眼は他の小翼手亜目のものと同様に極めて小さいが、耳は大きくよく発達し、耳珠を備え、鼻葉を欠く。体重は、春から夏にかけては平均7g、秋の冬眼前には脂肪を蓄積して9gに増え、前腕長33~34mm、頭胴長49mm、尾長36mm、耳長11~12mm、耳珠長6.5mmである。体背面は淡灰汁色又は灰オリーブ色、腹面は淡灰褐色、飛膜は淡褐色である。 |

|

| 繁殖 | 本種は一夫多妻性で10月中・下旬に交尾するが、11月上旬になると翌春3月まで続く長い冬眠(低体温・低代謝率)の状態に入り、覚醒後の4月20日頃に排卵と受精が起こる。この間、精子は子宮内や子宮卵管移行部内に貯えられており、成熟卵胞もまた長期にわたって維持されている。母獣は約70日の妊娠期間を経て7月初めに1~3頭(稀に4頭、平均2.3頭)の仔を産む。このうち、約1カ月後の巣立ち期までに約半数が死亡し、一人前に育つのは平均1.1頭に過ぎない。雌雄とも非常に早く性成熟に達し、生後4ヵ月後の秋には繁殖に関与する。 | |

| 寿命 | コウモリ類は冬眠期(11~3月)に体温や代謝率を著しく低下させるだけでなく、覚醒期(4~10月)であっても休息時には活動期に比して代謝率をかなり低下させる(表1)。小哺乳類は、体容積に対する体表面積の割合が大きく、従って代謝経済的にコストの高い動物であるが、コウモリ類は異湿性によって代謝コストを生涯にわたって引き下げ得る。これがコウモリ類の長命(30年以上の記録もある)に対する主な生理的理由である。イエコウモリ雌の生態的寿命は5~6年、これはコウモリ類ではむしろ短い方であるが、同じくらいの体重である食虫類やネズミ類の生理的寿命よりも長いのは注目に値する。 | |

| 所見 |

近年、低金利を背景に、住宅需要が急増し、山林への宅地開発が進み、本種が生息している環境が奪わるために、住宅の隙間等に営巣するなどといった被害が急増しています。 本種が、イエコウモリと言われるゆえんは、その名の通り、人家を住処とすることが可能な種だからです。そのため、駆除をしない限りは、その定着箇所で増殖をし続けます。 放置すると、天井裏等に糞が堆積して、やがてダニ類が発生し、アレルゲンとなることや体表に寄生している吸血性のダニが室内に侵入し、人が吸血される等衛生的な問題が懸念されます。 |

|

施工概要

※被害状況に合わせた施工プランをご提案します。

①事前調査

建築物のどこで、何匹生息しているか、現在の被害状況を調査します。同時に、コウモリを防除すべく、施工方法の詳細とお見積り金額を提示いたします。

②忌避剤の塗布作業(オプション工事)

①で調査したコウモリの定着箇所や停留箇所に、忌避性薬剤を専用の機材を用い、塗布及び噴霧をしコウモリを建築物から追い出します。施工回数は、コウモリの生息数が多い程増加します。

※コウモリが建築物内から完全にいなくなるまで、本作業を実施いたします。

③清掃作業及び侵入口封鎖工事(オプション工事)

建築物内に堆積した脱糞等を除去した後、寄生しているダニ類や有害微生物を駆除すべく、殺虫剤や殺菌消毒剤を投与します。封鎖工事は、再び建築物内に、侵入しない様に、建築物の隙間をコウモリが侵入しない程のクリアランスで穴埋め工事を実施します。

※物理的に作業員が入れない箇所の清掃はできません。

侵入口封鎖工事 施工事例

建築物にコウモリ類が営巣しないように、下記の通り、建築物の隙間に侵入防止用資材を取り付け、長期的に侵入を防ぎます。

※下記の御紹介する資料はあくまで概要です。資材選定は、建築物に合わせて選定致します。

コウモリ類は100%昆虫を捕食しています。夜間、建築物内の光源が発する紫外線領域の波長が外部に漏れるとガ類等の飛翔昆虫等が、建築物に誘引され、二次的にコウモリがそれらを捕食しに建築物に飛来をします。

対策箇所①:陸棟やベランダのパラペット(笠木)下部の隙間

ベランダの腰壁上部を覆うパラペット(笠木)下に隙間があるので、良くコウモリが営巣するポイントです。

対策:壁内の通気を妨げない、かつ、コウモリが侵入しないようにメッシュ材を設置致します。

被害事例

施工後イメージ

対策箇所②:壁面部通気口(排気ダクト・吸気口)

コウモリ類や昆虫がダクト内(フィルターがある場合室内には入りません)に侵入し営巣する可能性があります。コウモリが営巣した場合、糞尿が堆積し、室内に悪臭が発生することになります。

対策:外部の通気口フードの開口部に、コウモリ類が侵入できない程の金属性のメッシュ材を取り付けます。

施工後

通気口に、コウモリが侵入しないように防虫メッシュを設置いたします。見た目を害すことはありませんのでご安心ください。

対策箇所③:軒天部通気口

軒天通気口周辺からコウモリ類が天井裏に侵入する可能性があります。また、通気口が構造上、内側に凹んでいるので、コウモリが入るほどの空間があり、一時的なコウモリの待機場所となります。

対策:コウモリ類が侵入できない程の金属性のメッシュ材を通気の妨げにならないように取り付けます。

被害事例

施工後

対象箇所④:軒天部通気口

軒天通気口と壁との取り合い箇所から天井裏にコウモリが侵入する可能性があります。

対策:隙間をシリコン樹脂等で、密閉します。

施工後

対象箇所⑤:シャッターBOX

シャッター可動部とシャッターBOXとの隙間からコウモリが侵入し、シャッターBOX内で営巣する可能性があります。

対策:シャッターBOX内へコウモリ侵入しないように、シャッターBOX巻き取り口に侵入防止用資材を取り付けます。シャッターの構造により資材は変化させます。

被害事例

施工後

シャッターBOX内に、コウモリ類及び野鳥等が侵入できない程の隙間にするため、侵入防止用資材を設置します。シャッターの稼働を妨げないように慎重に取り付けを行いますのでご安心下さい。

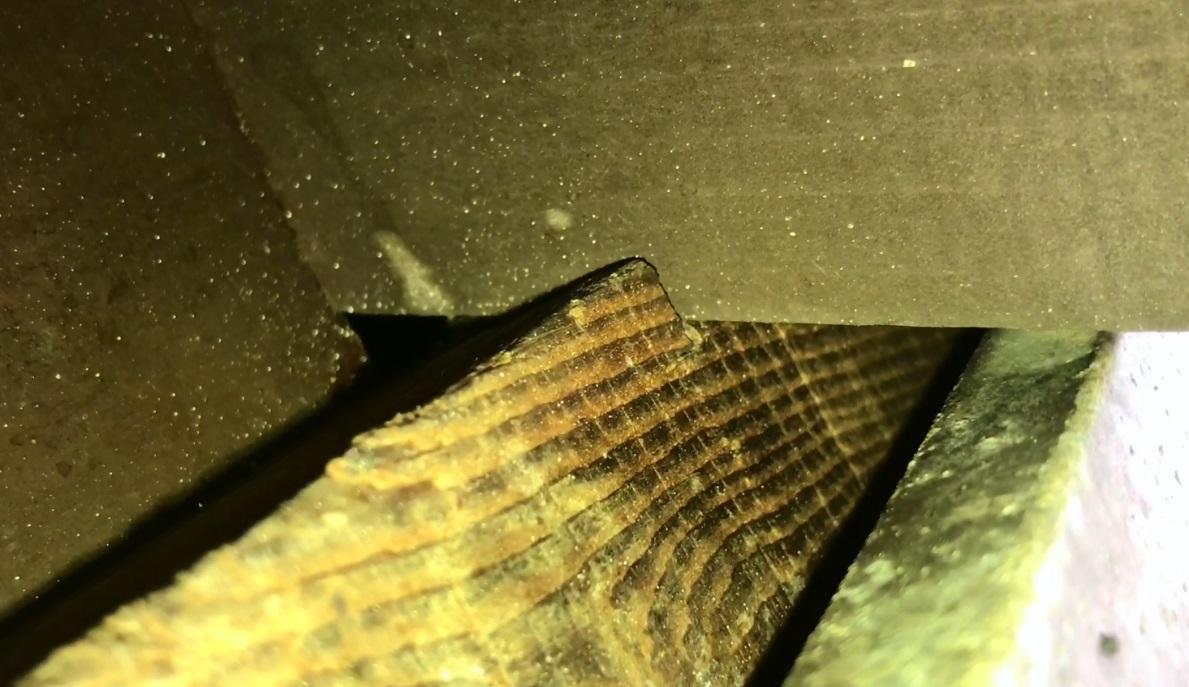

対象箇所⑥:その他 多様箇所

コウモリの侵入する可能性がある隙間は、多種多様です。5mm×30mmの隙間があれば可能性があるといっても過言ではありません。閉鎖空間に注意しなければなりません。

対策:コウモリが侵入できないように、様々な資材を加工し設置します。

隙間に合わせて、適材適所で処理致します。

被害事例

建築物にコウモリ類が営巣しないように、下記の通り、建築物の隙間に侵入防止用資材を取り付け、長期的に侵入を防ぎます。

※下記の御紹介する資料はあくまで概要です。資材選定は、建築物に合わせて選定致します

コウモリ類は100%昆虫を餌としている生物です。夜間、建築物内の光源が発する紫外線領域の波長が外部に漏れるとガ類等の飛翔昆虫等が、建築物に誘引され、二次的にコウモリがそれらを捕食しに建築物に飛来をします。

本施工は、侵入口を封鎖することを目的としています。飛来を防ぐことや飛来しその際に落下する脱糞を防ぐ目的ではないので、ご理解の程宜しくお願い致します。

対策箇所①:垂木間の隙間(垂木と軒桁の接合部・面戸のズレ・壁の胴縁欠落箇所からの侵入)

対策:封鎖用資材を適所に設置し、完全に封鎖をします。

被害事例

屋根材周囲は、風等の圧力が一番掛かる場所です。面戸は、今ずれていなくても、経年でずれていきますので、封鎖をすることをご推奨致します。

施工後イメージ

垂木間を壁の面で、封鎖資材を用い封鎖していきます。見栄えや耐久性を考慮し、施工を行います。

対策箇所②:妻部 母屋(もや)木周囲隙間 ※母屋木(棟木、軒桁等)

対策:母屋木周囲に開いた隙間を充填剤や鋼板で封鎖します。

施工後イメージ

充填剤や鋼板を用い、母屋木周囲に開いた隙間を封鎖します。